Was ist Autopoiesis?

Eine einfache Erklärung des Konzepts von der Biologie zur Soziologie

Einleitung: Ein seltsames Wort für eine kraftvolle Idee

Haben Sie schon einmal das Wort „Autopoiesis" gehört? Es klingt zunächst komplex und akademisch, doch dahinter verbirgt sich eine der kraftvollsten Ideen der modernen Wissenschaft. Der Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich „Selbsterschaffung" (auto = selbst, poiesis = Erschaffung).

Im Kern versucht das Konzept der Autopoiesis, eine fundamentale Frage zu beantworten: Was macht lebende Systeme aus und wie erhalten sie sich selbstständig am Leben, ohne einen externen Bauplan oder eine Steuerungszentrale?

Dieses Dokument nimmt Sie mit auf eine Reise, um diese Frage zu ergründen. Wir beginnen bei den biologischen Wurzeln des Konzepts, wie es von den Biologen Maturana und Varela entwickelt wurde, und nutzen eine lebende Zelle als anschauliches Beispiel. Anschließend wagen wir einen faszinierenden Sprung in die Soziologie und sehen, wie der Denker Niklas Luhmann diese biologische Idee nutzte, um die Funktionsweise menschlicher Gesellschaften völlig neu zu beschreiben.

Der Ursprung in der Biologie: Wie das Leben sich selbst erschafft

In den 1970er Jahren suchten die chilenischen Neurobiologen Humberto Maturana und Francisco Varela nach dem fundamentalen Mechanismus, der das Leben von unbelebter Materie unterscheidet. Sie wollten verstehen, was die Essenz eines lebenden Systems ist – von der einfachsten Bakterie bis zum komplexesten Organismus. Ihre Antwort war das Konzept der Autopoiesis.

Die Definition von Autopoiesis

In einfachen Worten lässt sich Autopoiesis wie folgt definieren:

Ein autopoietisches System ist ein Netzwerk von Prozessen, das jene Komponenten produziert, die wiederum das Netzwerk selbst erzeugen, aufrechterhalten und abgrenzen.

Die zentrale Idee ist ein geschlossener Kreislauf der Selbsterzeugung. Ein solches System wird nicht von außen gebaut oder gesteuert; es erschafft und erneuert sich fortlaufend aus sich selbst heraus.

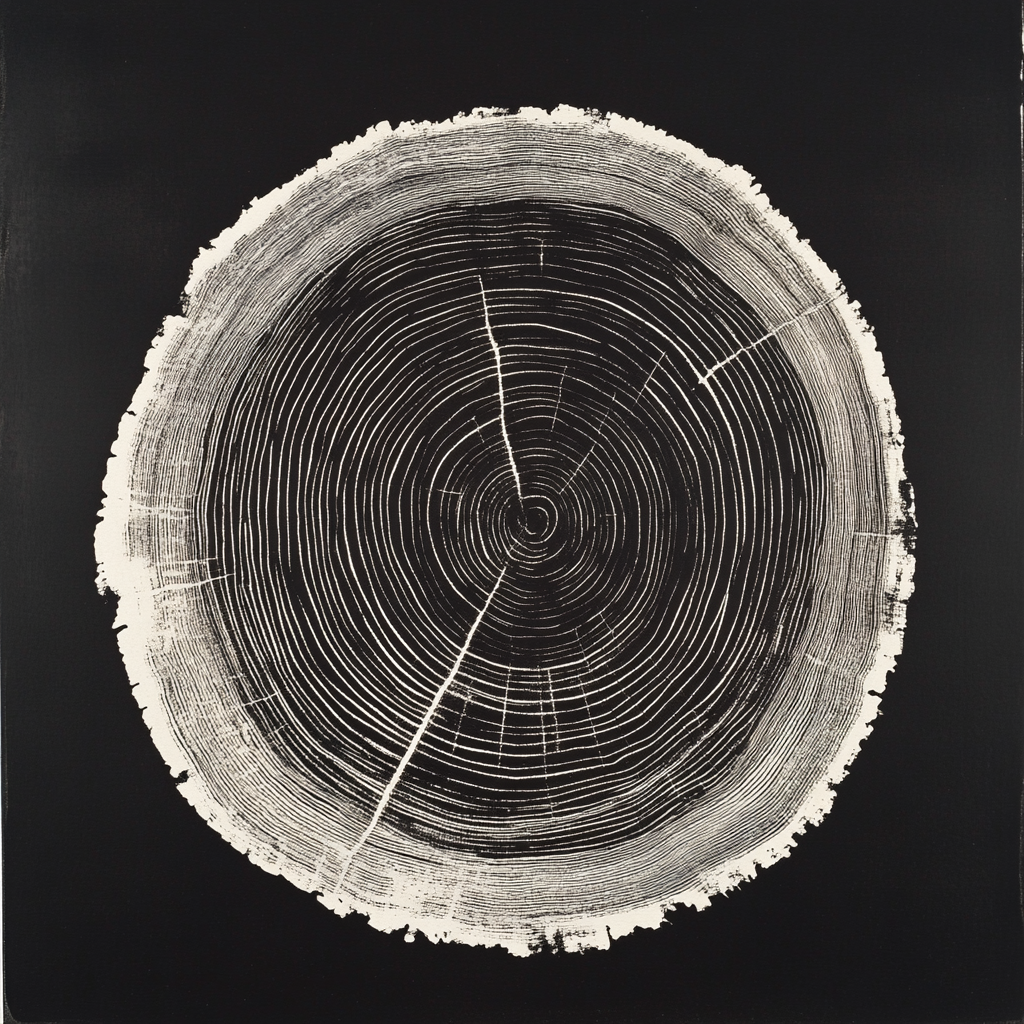

Das perfekte Beispiel: Die lebende Zelle

Um dieses abstrakte Konzept greifbar zu machen, gibt es kein besseres Beispiel als die lebende Zelle. Ihr gesamtes Dasein ist ein ununterbrochener Akt der Autopoiesis. Man kann sich den Prozess in drei Schritten vorstellen:

1. Produktion im Inneren: Im Zellinneren laufen unzählige chemische Prozesse ab, die fortlaufend die eigenen Bausteine der Zelle herstellen – zum Beispiel Proteine, Lipide und andere Moleküle.

2. Die Grenze nach außen: Genau diese produzierten Bausteine (insbesondere die Lipide) bilden und erneuern ständig die Zellmembran. Diese Membran ist die physische Grenze, die das System „Zelle" von seiner Umwelt trennt und seine Einheit definiert.

3. Der geschlossene Kreislauf: Die Membran wiederum schützt die Produktionsprozesse im Inneren und ermöglicht erst, dass diese ungestört ablaufen können. Das System erschafft also rekursiv sich selbst und seine eigene Grenze.

Eine treffende Metapher von Maturana und Varela beschreibt diesen Vorgang so, „daß es sich sozusagen an seinen eigenen Schnürsenkeln emporzieht und sich mittels seiner eigenen Dynamik als unterschiedlich vom umliegenden Milieu konstituiert."

Um das Bild zu verdeutlichen: Die „Schnürsenkel" sind die Bausteine (Proteine, Lipide), die das System selbst herstellt, und der „Sumpf" ist die undifferenzierte Umwelt. Der Akt des Emporziehens ist die Leistung des Systems, seine eigenen Produkte zu nutzen, um seine Grenze (die Membran) zu erschaffen und sich so von der Umwelt abzuheben und seinen Fortbestand zu sichern.

Zwei Schlüsselprinzipien für das Überleben

Aus dem Beispiel der Zelle lassen sich zwei wesentliche Merkmale ableiten, die für alle autopoietischen Systeme gelten:

Operationale Geschlossenheit: Das System ist in seiner Organisation autonom und in sich geschlossen. Die Umwelt kann das System zwar anstoßen oder stören (perturbieren), aber sie bestimmt nicht seine inneren Abläufe. Die „Betriebsanleitung" des Systems liegt in ihm selbst. Die Umwelt kann keine „Befehle" in das System einspeisen; sie liefert nur Auslöser, auf die das System gemäß seiner eigenen internen Logik reagiert.

Strukturelle Kopplung: Obwohl das System operational geschlossen ist, existiert es nicht in einem Vakuum. Es ist an seine Umwelt gekoppelt und interagiert mit ihr. Umweltreize (Perturbationen) lösen strukturelle Veränderungen im System aus, solange diese Veränderungen die grundlegende Organisation der Selbsterhaltung (die Autopoiesis) nicht zerstören. Das System „passt" sich also an seine Umwelt an, indem es seine innere Struktur verändert, aber seine grundlegende Identität und Organisationsform beibehält.

Eine wichtige Differenzierung: Autopoiesis vs. Kognition

Innerhalb der Biologie wurde das Konzept schnell verfeinert. Der Neurophysiologe Gerhard Roth wies darauf hin, dass man zwischen der Autopoiesis des gesamten Organismus und den spezifischen Leistungen des Gehirns unterscheiden müsse. Er schlug eine wichtige Trennung vor:

- Autopoiesis bezeichnet die materielle Selbstherstellung und Selbsterhaltung des Organismus (z.B. Stoffwechselprozesse, die den Körper am Leben erhalten).

- Kognition hingegen ist die Selbstreferenz des Nervensystems. Die kognitive Tätigkeit des Gehirns, so Roth, ist von der unmittelbaren Verpflichtung zur Existenzerhaltung entbunden. Diese Autonomie ermöglicht es dem Gehirn, sich mit Dingen zu beschäftigen, die keinen direkten Überlebensnutzen haben, wie z.B. langfristige Planung oder die Konstruktion abstrakter Wirklichkeiten.

Diese Unterscheidung zeigt, dass selbst innerhalb seines Ursprungsfeldes das Konzept der Autopoiesis zu tiefgreifenden Debatten darüber führte, wie verschiedene Ebenen eines lebenden Systems – der Körper und der Geist – ihre jeweilige Autonomie organisieren.

Nachdem wir nun verstanden haben, wie sich ein lebender Organismus selbst erschafft, wagen wir den Sprung in eine völlig andere Welt: die der menschlichen Gesellschaft. Was, wenn nicht Lebewesen, sondern Kommunikation sich selbst erschafft?

Der Sprung in die Soziologie: Niklas Luhmanns Idee der sozialen Systeme

Der deutsche Soziologe Niklas Luhmann vollzog in seinem Hauptwerk Soziale Systeme (1984) einen radikalen und kreativen Gedankensprung. Er löste Autopoiesis aus ihrem biologischen Kontext und abstrahierte sie zu einer „allgemeinen Form der Systembildung durch selbstreferentielle Schließung". Dieser Ansatz, der als „Emergenz-Linie" bezeichnet wird, versteht Autopoiesis nicht als Metapher, sondern als ein formales Prinzip, das auf unterschiedlichen Ebenen der Realität wirken kann.

Kritiker hinterfragen allerdings bis heute, ob ein auf materieller Produktion basierendes Konzept ohne Verlust seiner Erklärungskraft auf den nicht-materiellen Bereich des Sinns übertragen werden kann.

Das neue Element: Kommunikation statt Leben

Luhmanns zentrale und zunächst verblüffende These lautet: Soziale Systeme sind autopoietisch, aber ihre grundlegenden Elemente sind nicht Menschen oder Zellen, sondern Kommunikationen. Mit diesem Schritt wechselt die Analyseebene fundamental: von der Welt der Materie und Energie hin zur Welt der Information und Selektion.

Nach Luhmann existiert ein soziales System (wie ein Gespräch, eine politische Debatte oder das Rechtssystem) nur dadurch, dass eine Kommunikation an eine vorhergehende Kommunikation anschließt und dadurch neue Kommunikation erzeugt. Ein Gespräch existiert nur, solange gesprochen wird. Das Rechtssystem existiert nur, solange Gesetze, Urteile und Klagen (also Kommunikationen) produziert werden. Stoppt dieser Prozess der anknüpfenden Kommunikation, hört das soziale System auf zu existieren.

Wie funktioniert ein soziales System?

Luhmann beschreibt Kommunikation nicht als simplen Sende-Empfangs-Vorgang, sondern als eine dreistellige Einheit, in der drei Selektionen zu einer Synthese kommen müssen. Ein Kommunikationsereignis entsteht erst, wenn alle drei Teile erfolgreich zusammenwirken. Anhand eines einfachen Gesprächs lässt sich dies verdeutlichen:

Selektion 1: Information. Eine Person wählt aus einem Horizont unzähliger Möglichkeiten aus, was sie mitteilen möchte (z.B. „Das Wetter ist heute schön").

Selektion 2: Mitteilung. Sie wählt eine Form, wie sie diese Information mitteilt (z.B. die ausgesprochenen Worte, eine Geste).

Selektion 3: Verstehen. Eine andere Person muss die Differenz zwischen der Information (dem Was) und der Mitteilung (dem Wie) beobachten und interpretieren.

Erst diese komplexe Synthese bildet eine vollständige Kommunikation. Ein soziales System wie ein „Gespräch" entsteht und erhält sich, wenn an diese Einheit eine weitere Kommunikation anschließt – zum Beispiel eine Antwort („Ja, endlich scheint die Sonne wieder!"). Dieser fortlaufende Prozess der anknüpfenden Kommunikationen ist die Autopoiesis des Sozialen.

Die provokante Frage: Wo bleiben die Menschen?

Hier kommt die für Anfänger schwierigste, aber wichtigste Konsequenz von Luhmanns Theorie: Menschen sind nicht Teil des sozialen Systems, sondern dessen notwendige Umwelt. Luhmann unterscheidet hierfür präzise zwischen dem organischen System (dem Körper) und dem psychischen System (dem Bewusstsein mit seinen Gedanken und Gefühlen).

Das klingt zunächst absurd, folgt aber konsequent aus der Definition: Wenn ein soziales System nur aus Kommunikationen besteht, dann kann ein Gedanke, der nicht kommuniziert wird, kein Teil des Systems sein. Das System der Kommunikation braucht zwar die psychischen Systeme (das Bewusstsein) von Menschen, um zu existieren – jemand muss ja kommunizieren –, aber es besteht ausschließlich aus der Verkettung der Kommunikationsereignisse selbst, nicht aus den denkenden Köpfen, die diese hervorbringen. Die Menschen sind die unverzichtbare Umwelt, die die Autopoiesis der Kommunikation ermöglicht und stört.

Die Idee der Selbsterschaffung verbindet die Biologie der Zelle mit der Soziologie der Kommunikation. Doch was sind die entscheidenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede?

Das Konzept im Überblick: Vergleich und zentrale Erkenntnisse

Die folgende Tabelle stellt die beiden Ansätze gegenüber, um die zentralen Unterschiede und Gemeinsamkeiten klar herauszuarbeiten:

| Merkmal | Biologische Autopoiesis (Maturana/Varela) | Soziale Autopoiesis (Luhmann) |

|---|---|---|

| Grundelement | Moleküle, lebende Komponenten | Kommunikationsereignisse |

| Prozess | Materielle Produktion und Erhaltung | Prozessieren von Sinn und Information |

| Beispiel | Eine lebende Zelle | Ein Gespräch, das Rechtssystem |

| Grenze | Physikalische Grenze (z.B. Zellmembran) | Grenze der anschlussfähigen Kommunikation |

| Umwelt | Physiko-chemisches Milieu | Menschen (psychische/organische Systeme), andere soziale Systeme |

Die drei wichtigsten Kernaussagen der Autopoiesis-Theorie

Wenn Sie drei zentrale Einsichten aus diesem Konzept mitnehmen, dann sollten es diese sein:

1. Autonomie durch Geschlossenheit und binäre Codes: Autopoietische Systeme organisieren sich selbst nach ihrer eigenen Logik. In sozialen Systemen geschieht dies, so Luhmann, durch einen spezifischen binären Code, der als exklusiver Filter fungiert. Ein Wirtschaftssystem operiert nach dem Code Zahlen/Nicht-Zahlen, ein Rechtssystem nach dem Code Recht/Unrecht. Diese Geschlossenheit macht sie stabil und eigenständig, aber auch „blind" gegenüber Aspekten der Umwelt, die sich nicht in ihren Code übersetzen lassen. Das Wirtschaftssystem kann ökologische Schäden erst dann „sehen", wenn sie als Kosten (also als Zahlen) erscheinen.

2. Selbsterschaffung ist der Schlüssel: Der Kern des Konzepts ist, dass ein System seine eigene Identität und seine Bestandteile fortlaufend aus sich selbst heraus produziert, anstatt von außen gesteuert zu werden. Ein soziales System wie die Wissenschaft erzeugt durch wissenschaftliche Kommunikation (Publikationen, Konferenzen) fortlaufend neue wissenschaftliche Kommunikation und erhält sich so selbst.

3. Ein neues Werkzeug zum Denken: Autopoiesis bietet eine kraftvolle Perspektive, um zu verstehen, wie komplexe Systeme – von Zellen bis hin zu Gesellschaften – ohne einen zentralen Planer oder eine externe Steuerung existieren und ihre Identität wahren können. Es hilft zu erkennen, warum sich manche Systeme (wie eine Bürokratie) so beharrlich gegen Veränderungen von außen wehren: Ihre oberste Priorität ist nicht die Anpassung an die Umwelt, sondern die Fortsetzung ihrer eigenen Autopoiesis.

Fazit

Die Reise des Konzepts der Autopoiesis von den Laboren der Biologie bis in die Hörsäle der Soziologie zeigt seine erstaunliche Erklärungskraft. Ob es um die materielle Selbsterzeugung einer Zelle geht oder um die sinnhafte Selbsterzeugung von Kommunikation in der Gesellschaft – die zentrale Idee bleibt dieselbe.

Das revolutionäre Herzstück der Autopoiesis-Theorie ist die Betonung von Selbstorganisation und Selbsterhaltung. Sie zeigt uns eine Welt, in der komplexe Systeme nicht wie Maschinen nach einem externen Plan gebaut werden, sondern sich dynamisch und autonom aus sich selbst heraus erschaffen.

Doch die Wege, die von dieser gemeinsamen Wurzel ausgehen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Für Maturana und Varela führt die Erkenntnis, dass wir unsere Welt gemeinsam durch unser Handeln und unsere Sprache hervorbringen, zu einer direkten ethischen Konsequenz: Wir tragen die gemeinsame Verantwortung für diese Welt und sind zur Koexistenz verpflichtet.

Luhmanns Projekt einer „abgeklärten Aufklärung" führt hingegen in eine andere Richtung: zu einer nüchternen, beobachtenden Soziologie, die analysiert, wie sich die autonomen, oft blinden Funktionssysteme der Gesellschaft selbst reproduzieren – ohne übergeordneten Plan und ohne moralische Leitidee. Die eine Perspektive inspiriert zu einer Ethik des Miteinanders, die andere liefert eine ernüchternde Diagnose der selbstlaufenden Logiken unserer modernen Welt.